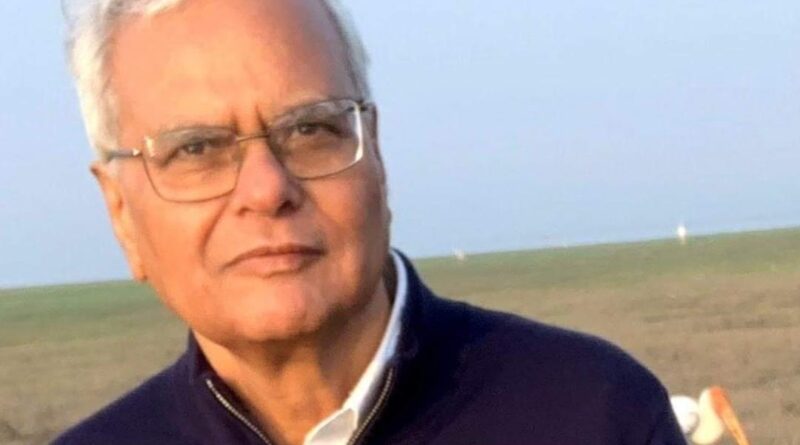

कमलकांत त्रिपाठी : भाग-39 विनायक दामोदर सावरकर.. नायक बनाम प्रतिनायक

* सावरकर के इस निर्णय ने अख़िल भारतीय हिंदू महासभा का चरित्र बदल दिया।

* हत्या के जुर्म में सेल्युलर जेल काटकर लौटे एक अपराधी को तैनात किया गया। किंतु सावरकर को सेल्युलर जेल के क़ैदी रह चुके एक क्रांतिकारी के रूप में जानने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया और…

महात्मा गांधी की अहिंसा कभी उनके अनुयाइयों तक नहीं उतर सकी। इस तथ्य को वे समझते न रहे हों, यह संभव नहीं। लेकिन जीवन के अंत तक शायद वे इस भ्रम को पाले रहे कि सामान्यजन उनके अहिंसा के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सकता है। सन् 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होने अहिंसा के सीमांत तक जाने की अनुमति दी थी किंतु शुरू से ही उसके हिंसक हो जाने के चलते, जापान से अस्तित्व का युद्ध लड़ रही ब्रिटिश सरकार, युद्धकालीन शक्तियों का प्रयोग कर, तीन महीनों में उसे कुचलने में सफल रही। नेपाल की तराई में जय प्रकाश नारायण का भूमिगत आंदोलन, मिदनापुर में ताम्रलिप्त जातीय सरकार और सतारा की प्रति-सरकारें गांधी जी के ‘अहिंसा के सीमांत’ के अनुरूप नहीं थीं।

छापामार पद्धति अपनाने के कारण वे अधिक दीर्घजीवी साबित हुईं। और अंत में गांधी जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद पूना में चितपावन ब्राह्मणों के विरुद्ध कांग्रेसियों द्वारा किए गये हिंसक दंगे गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत के उन्हीं तक सीमित रहने के विडम्बनापूर्ण और निर्णायक प्रमाण साबित हुए। बस हिंदू-मुस्लिम दंगों में हिंदू मुँह की खा जाते थे।

डेमॉक्रैटिक स्वराज पार्टी में शामिल होने (1 अगस्त 1937) के एक हफ़्ते बाद सोलापुर के समर्थकों के आग्रह पर सावरकर का जब वहाँ के दौरे का कार्यक्रम बना, उन्हें कांग्रेस के जबर्दस्त हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा। वहाँ के एक कांग्रेसी नेता रामकृष्ण जाजु ने धमकी दी कि सोलापुर में क़दम रखते ही सावरकर को गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला जायेगा। सावरकर ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। जब उनको लेकर गाड़ियों का क़ाफ़िला सोलापुर में आगे बढ़ा, उनकी कार पर जूते, राख, गंदा पानी और पत्थर फेंके गये। कार का कुछ नुक़सान हुआ और सावरकर के एक मेज़बान विष्णुपंत पाटिल घायल होने से बेहोश हो गये। क़ाफ़िले पर पत्थर बरसाने से नौ अन्य लोग भी घायल हुये और पाटिल के साथ उन्हें भी स्थानीय अस्पताल ले जाना पड़ा। सावरकर जब अपने मेज़बान के घर पहुँचे, भीड़ मकान को घेरकर मुख्यद्वार को तब तक धक्का देती रही जब तक पुलिस ने आकर उसे तितर-बितर नहीं कर दिया। दंगा, उपद्रव और जानलेवा हमलों के जुर्म में सत्रह कांग्रेसी गिरफ़्तार हुए। (बालाराव सावरकर, हिंदू महासभा पर्व, पृ. 49)

सोलापुर ज़िले के बार्शी क़स्बे में भी कांग्रेसियों द्वारा उपद्रव का प्रयास किया गया। वहाँ सावरकर को चोट पहुँचाने के लिये हत्या के जुर्म में सेल्युलर जेल काटकर लौटे एक अपराधी को तैनात किया गया। किंतु सावरकर को सेल्युलर जेल के क़ैदी रह चुके एक क्रांतिकारी के रूप में जानने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया और उनका अंगरक्षक बन गया।

जब सावरकर से पूछा गया, कांग्रेस से न जुड़ने के कारण क्या उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई, तो उन्होंने जवाब दिया—

“भव्य स्वागतों के लिए मैं हिंदुओं के और राष्ट्र के कल्याण की बलि नहीं चढ़ा सकता। यदि मैं ब्रिटिश सरकार से सम्बंध बनाकर रखता तो मुझे उच्च पद, लाभ और स्वागत तीनों प्राप्त होते। किंतु युवावस्था से ही मैंने अपने सारे कार्यों को राष्ट्रहित की ओर केंद्रित कर दिया था।“ फिर उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा–“मेरी यात्रा के दौरान कांग्रेसियों द्वारा हर क़स्बे में मुझ पर हमला किये जाने से न तो मुझे कोई अफ़सोस है, न डर; आख़िर वे शांतिप्रिय और अहिंसक लोग हैं।“ (वही, पृ. 50-51)

26 अक्टूबर 1937 को डेमॉक्रैटिक स्वराज पार्टी ने पूना में एल बी भोपटकर की अध्यक्षता में वंदे मातरम् दिवस मनाया। इस आयोजन में लगभग 1200 लोगों ने भाग लिया। कुछ समय पूर्व ही टाइफ़ॉइड से उठकर स्वास्थ्य-लाभ कर रहे सावरकर आयोजन में शामिल होने पूना गये। कांग्रेस के सेनापति बापत भी इसमें उपस्थित थे। सावरकर के नज़रबंदी से मुक्त होने और उनसे मिलने के बाद से बापत के ऊपर इंडिया हाउस, लंदन का क्रांतिकारी अतीत इस क़दर हावी हो गया था कि उनका वही हाल था—‘ताल सूखि पाथर भयो, हंसा कहीं न जाय। प्रीति पुरानी कारने काँकर चुनि-चुनि खाय॥‘

सावरकर ने इस अवसर पर स्वतंत्र भारत के लिए सूती कपड़े से तैयार किये गये हरे, केसरिया और लाल रंग के बीच अंकित ‘वंदे मातरम्’ वाला झंडा फहराया जिसे पेरिस से सरदार सिंह राणा ने लोकमान्य तिलक के पौत्र गजानन विश्वनाथ केतकर को भेजा था। अपने संबोधन में उन्होंने अनुशीलन क्रांतिकारी हेमचंद्र दास क़ानूनगो (1871-1951) को याद किया जो कुछ समय के लिए इंडिया हाउस आये थे (उन्हें भी काला पानी की सज़ा हुई थी और वे 1919 की आम माफ़ी में छूट गये थे)। सावरकर ने बताया कि दरअसल हेमचंद्र दास ने ही इस झंडे की रूपरेखा (design) तैयार की थी और इसी झंडे को 30 साल पहले (1907 में) मैडम कामा ने अप्रतिम साहस के साथ भारतीय स्वतंत्रता का एलान करते समय जर्मनी में फहराया था। लंदन में मैडम कामा और अन्य क्रांतिकारी साथियों के कार्यों का विवरण देने से उन्होंने मना कर दिया। सावरकर ने इस अवसर पर शस्त्र-नियंत्रण क़ानून को निरस्त करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। (पूना जिला न्यायाधीश की गुप्त साप्ताहिक रिपोर्ट, 5 और 6 नवंबर 1937, 800 (75)-प्प् 1937 का अंश, महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स, मुम्बई)

18 नवम्बर 1937 को दादर (बम्बई) में डेमॉक्रैटिक स्वराज पार्टी की लम्बी बैठक हुई। इसमें सावरकर ने निम्नलिखित बिंदुओं को रेखांकित किया:

एक: (तब तक सात प्रांतों में सरकार बन जाने से) कांग्रेस में अहंकार आ गया है जब कि अभी स्वराज नहीं मिला है, असली शक्तियाँ अभी भी वाइसरॉय और गवर्नरों के पास हैं। कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता मेहनतकश वर्ग से आते हैं। इन्हीं लोगों को कांग्रेस की राजनीतिक प्रगति का वास्तविक श्रेय मिलना चाहिए।

दो: हिंदुओं को अस्पृश्यता के अभिशाप से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होना होगा।

तीन: अहिंसा एक अच्छा सिद्धांत है किंतु हिंसा से आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल निरर्थक है। देश को आज़ाद कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष ही व्यावहारिक नतीजे ला सकता है। पंगु बनानेवाले अहिंसा-मार्ग को छोड़कर हिंदुओं को अपनी और देश की रक्षा के लिये सैन्य-प्रशिक्षण लेना होगा। देश की रक्षा के लिए सेना अपरिहार्य है।

चार: राष्ट्रों की सैन्य-क्षमता के आधार पर ही विश्व में उन्हें सम्मान मिलता है। शस्त्र के बिना शांति का कोई अस्तित्व नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भारत के पक्ष में ऐसी लामबंदी करनी होगी जिसमें स्वतंत्रता का लक्ष्य विचारधारा मात्र न रहकर, किसी भी विचारधारा के ऊपर नज़र आये।

पाँच: आत्मरक्षा के लिये नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। इसके लिए (उस समय लागू शस्त्र-क़ानून के विरुद्ध) ‘शस्त्र-अधिनियम मुर्दाबाद’ के नारे के साथ आंदोलन होना चाहिए। (बॉम्बे प्रेज़िडेंसी वीकली लेटर नं 31, दि. 27 नवम्बर 1937, 800 (75)-प्प्-1937 के अंश, महाराष्ट्र स्टेट आर्काइव्स, मुंबई)

सावरकर के इस भाषण की ख़बर जापान में रह रहे रासबिहारी बोस तक पहुँच गई। और इसे पहुँचानेवाले थे डी एस देशपांडे जो एक पत्रकार और जूडो-विशेषज्ञ के रूप में जापान में रहते थे और अपने राष्ट्रवादी विचारों के चलते रास बिहारी बोस के क़रीब आ गये थे। वे उनके निजी सचिव की तरह काम करने लगे थे। पहले भी एक बार देशपांडे रत्नागिरि में गुप्त रूप से सावरकर से मिल चुके थे। उन्होंने ‘केसरी’ में छपी सावरकर के भाषण की मराठी प्रतिलिपि का अंग्रेजी अनुवाद जापान में रासबिहारी बोस को पढ़कर सुना दिया।

दिसंबर 1937 का उत्तरार्द्ध। सावरकर को एक अप्रत्याशित पत्र मिला। जापान से रासबिहारी बोस ने लिखा था। पत्र का कथ्य इस प्रकार था—

“देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर दादर में आपका भाषण जो ‘केसरी’ में प्रकाशित हुआ था, मेरे एक मराठीभाषी सहयोगी ने मुझे पढ़कर सुनाया, क्योंकि मैं मराठी नहीं समझ सकता। आपका भाषण सुनकर मुझे यक़ीन हो गया कि भारत को आज आप-जैसा नेता चाहिये। भू-राजनीति का आपका ज्ञान और आपकी समझ अद्वितीय है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत को आप-जैसे और नेता मिलें। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, वह वही कर रही है जो बीस वर्ष पहले कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि भारत को कांग्रेस के तरीक़ों से कभी स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी। मुझे डर है कि जाने-अनजाने कांग्रेस-नेतृत्व ब्रिटिश के हाथों में खेल रहा है जिससे भारत में ब्रिटिश की स्थिति और सुदृढ़ हुई है। कांग्रेस के विचारों तथा कांग्रेस की राजनीति की आपके द्वारा आलोचना और उसके खंडन से मुझे ख़ुशी हुई। इससे मुझे उम्मीद बँधी और रोमांच की अनुभूति हुई। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ज़िम्मेदारी से सच्चे देशभक्तों का समूह जुटाकर राष्ट्रीय कार्य को जारी रखेंगे।“ (बालाराव सावरकर, हिंदू महासभा पर्व, पृ. 53)

इस तरह भारतीय स्वतंत्रता के लिये एक-सा तरीक़ा अपनाने पर सहमत दो व्यक्तियों के बीच गठबंधन की ज़मीन तैयार हो रही थी। वह तरीक़ा था भारतीय सेना की पेशावर से सिंगापुर तक तैनात रेजिमेंटों में सशस्त्र विद्रोह भड़काना। इसी तरीक़े से 1915 में रास बिहारी बोस पंजाब में लाला हरदयाल, युक्त प्रांत में शचींद्रनाथ सान्याल और बंगाल में अनुशीलन क्रांतिकारियों के परस्पर सहयोग से (1857 के बाद) दूसरी स्व्यातंत्र्य-क्रांति सम्पन्न ही करानेवाले थे कि मुख़बिरों ने सारी योजना ध्वस्त कर दी। उन्हें सरदार के वेश में बनारस होते हुए कलकत्ता पहुँचकर जहाज़ से जापान भागना पड़ा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ‘इंडियन इंडिपेंडेंस लीग’ की स्थापना की और अवसर का इंतज़ार करने लगे। अभी तक उनका इंतज़ार जारी था।

उन्हीं दिनों सावरकर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद सँभालने और 1937 के कर्णावती (अहमदाबाद) में 27 दिसम्बर 1937 को होनेवाले उसके वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने का आमंत्रण मिला। हिंदू महासभा अब तक कांग्रेस के अंतर्गत एक राजनीतिक मंच की तरह काम कर रही थी और उसके सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। हिंदू महासभा का लक्ष्य भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता था। सावरकर को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहतर अवसर और वृहत्तर प्लैटफ़ॉर्म नज़र आया। उन्होंने डेमॉक्रैटिक स्वराज पार्टी से अपना दिशाहीन और अल्पकालिक (1 अगस्त से 27 दिसम्बर 1937 तक का) संबंध तोड़कर यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया।

सावरकर के इस निर्णय ने अख़िल भारतीय हिंदू महासभा का चरित्र बदल दिया।

………………….

(क्रमश:)

[नोट—विषय जनमानस में विवादास्पद है। यथासंभव श्रम और निष्ठा से अर्जित तथ्यों में त्रुटि हो सकती है। साक्ष्य के साथ इंगित करें तो कृपा होगी।]