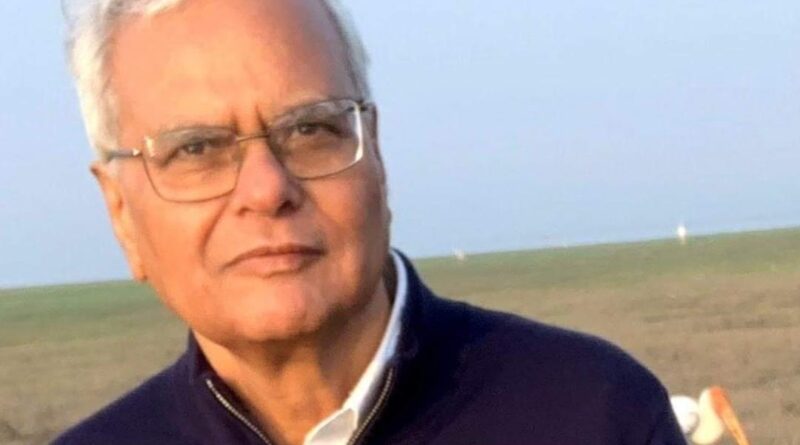

कमलकांत त्रिपाठी : भाग-36 विनायक दामोदर सावरकर: नायक बनाम प्रतिनायक

“मैंने हमेशा जो कहा, वही किया और अलोकप्रिय रहा। आज जब मैं अस्पृश्यता-उन्मूलन के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो वैसा ही विरोध दिखता है जैसा युवावस्था में स्वतंत्रता की बात करने पर दिखता था। मैंने विरोध की परवाह न कर हमेशा वही किया जिसे ठीक समझा।

किसी भी तरह की राजनीति में भाग लेने पर पाबंदी के साथ रत्नागिरि ज़िले की सीमा में नज़रबंद सावरकर की पूर्ण मुक्ति 10 मई 1937 को संभव हुई। 1857 की इसी तारीख़ को इतिहास का वह अध्याय शुरु हुआ था जिसे सावरकर ने अंग्रेजों द्वारा तिरस्कारपूर्वक गढ़े गये फ़ौजी विद्रोह के गढंत से मुक्तकर अपनी पुस्तक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में प्रतिष्ठित किया था। लंदन में बिताये अपने क्रांतिकारी दिनों में वे और उनके साथी इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया करते थे और संकल्प लेते थे कि 1857 की इस तारीख़ को शुरु हुआ युद्ध अभी भी जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक देश का मस्तक स्वातंत्र्य-मुकुट की आभा से दीप्त नहीं हो जाता। सावरकर की इस मुक्ति के पीछे अंग्रेजों की किसी तरह की अनुकम्पा नहीं थी, 1935 के विधान के तहत फ़रवरी 1937 में पहले से अधिक विस्तृत मताधिकार के साथ सम्पन्न हुए चुनावों से प्रांतों में लोकप्रिय सरकारों का गठन था।

1919 के विधान की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए जो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, उसी की परिणति 1935 के विधान में हुई। इस विधान की संरचना में किसी भारतीय की कोई भूमिका नहीं रही, जब कि इसी भूमिका के लिए साइमन कमीशन का व्यापक विरोध और उसी के दौरान लाला लाजपत राय पर जानलेवा प्रहार हुआ था जिसके फलित में सांडर्स हत्या कांड और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फाँसी मिली थी।

तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों की भी इस विधान के निर्माण में कोई भूमिका नहीं रही। तीसरा और अंतिम गोलमेज़ सम्मेलन (बिना कांग्रेस की भागीदारी के) नवम्बर-दिसम्बर 1932 में बेनतीजा ख़त्म हो गया। उसके बाद संवैधानिक सुधारों के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया और ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त सेलेक्ट कमीटी का गठन हुआ जिसमें किसी भारतीय के होने का सवाल ही नहीं था। इस गठन के प्रस्ताव में ‘भारतीयों से सलाह लेने’ का औपचारिक प्रावधान ज़रूर था किंतु उसका कोई ठोस, ज़मीनी अर्थ नहीं था। व्यवहार में यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उपनिवेश के लिए पारित एक संवैधानिक क़ानून था जिसमें उपनिवेश की भावना का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। पूर्ण स्वराज की बात तो दूर, इसमें ‘डमीनियन स्टेटस’ का भी कोई संदर्भ नहीं आया।

ब्रिटिश संसद में सघन बहस के बाद 1935 का जो विधान पारित हुआ उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण (1930-31) के दबाव में जिन छूटों का वादा किया गया था उन्हें भी काफ़ी तरल कर दिया गया था। भारतीय उपनिवेश के लिए एक ही उपलब्धि रही—प्रांतों में दोहरी शासन-व्यवस्था की समाप्ति और मताधिकार के विस्तार (65 लाख से बढ़ाकर 3.5 करोड़–कुल आबादी का 11%) के साथ प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और गवर्नरों के विवेकाधिकार के अधीन, बहुमत-प्राप्त दल / दलों द्वारा लोकप्रिय मत्रिमंडलों का गठन हुआ। केंद्र में संघीय सरकार की स्थापना के लिए रियासती राज्यों में 50% की सहमति आवश्यक थी जिसके अभाव में संघीय प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। प्राय: सभी दलों ने 1935 के इस विधान का विरोध किया किंतु सभी ने इसके अंतर्गत 1937 में होनेवाले प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि 1936 में आये नये गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो इस पद पर नियुक्त होने के पूर्व ब्रिटिश संसद की उपरोक्त संयुक्त समिति के अध्यक्ष रहे थे और उन्होंने ही 1935 के विधान को अंतिम रूप दिया था। दरअसल इसे लागू करने के लिए ही उन्हें वाइसराय बनाकर भेजा गया था। उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार के भारतीय मामलों के मंत्री ज़ेटलैंड को लिखे गये अपने पत्र में इस विधान के वास्तविक लक्ष्य का ख़ुलासा किया—‘यह विधान इसलिए बना कि हिंदुस्तान में ब्रिटेन का प्रभाव बनाये रखने के लिए, हमारी समझ से, यही सबसे अच्छा रास्ता था। यह हमारे देश की नीति का हिस्सा नहीं है कि हिंदुस्तानियों की ख़ातिर कोई संवैधानिक बदलाव लाने या कृपापूर्वक उन्हें नियंत्रण सौंपने में उससे ज़्यादा तेज़ी लाई जाये, जितनी हिंदुस्तान को साम्राज्य में बनाये रखने के लिये हमारे दूरगामी आकलन के अनुरूप ज़रूरी है।‘ (‘कांग्रेस और राज’ में उद्धृत आर जे मूर का आलेख, पृ. 379, पुन: सुमित कुमार की पुस्तक ‘आधुनिक भारत: 1885-1947’ 1983, में उद्धृत, पृ. 338)। इस तरह इस विधान का आधारभूत लक्ष्य कांग्रेस के दक्षिणपंथी धड़े को सत्ता में भागीदारी का प्रलोभन देकर, अधिक आक्रामक वामपंथी धड़े को उससे अलग-थलग करना था जिससे उसके साथ निपटना आसान हो सके।

लेकिन 1935 का विधान पारित होने के पूर्व ही हिंदू-मुस्लिम विवाद के मूलभूत मुद्दे पर 16 अगस्त 1932 को रामजी मैक्डॉनल्ड का साम्प्रदायिक अवॉर्ड आ चुका था। इसके अंतर्गत 1909 से केंद्रीय विधान सभा के चुनाव में लागू पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का सिद्धांत प्रांतों की विधानसभाओं के चुनाव में भी लागू कर दिया गया था। यही नहीं, इसका विपुल विस्तार कर मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियन, ऐंग्लोइंडियन और दलित वर्गों के लिए भी पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई थी। मुसलमानों को सभी प्रांतों में वेटेज भी दिया गया था, जिससे बंगाल और पंजाब में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें मिल गई थीं। इस तरह मुस्लिम-बहुल प्रांतों के हिंदू मतदाताओं को कोई सुरक्षा नहीं मिली, जब कि हिंदू-बहुल प्रांतों में मुसलमान मतदाताओं को वेटेज से विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी। संक्षेप में, पृथक् निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनसमुदाय को खंड-खंड में बाँटने और उनमें परस्पर विद्वेष पैदा करने का दुश्चक्र था।

गांधी जी के आमरण अनशन से हासिल पूना समझौते (24 सितम्बर 1932) के तहत दलितों का पृथक् निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए सुरक्षित सीटों में बदल गया था और इसके लिए हुए मोलभाव में 71 पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर उन्हें 148 सुरक्षित सीटें मिल गई थीं। इन सुरक्षित सीटों पर दोहरे चुनाव की व्यवस्था थी—प्राथमिक चुनाव में केवल दलित वर्ग के मतदाता भाग लेंगे और अधिकतम मतों के क्रम से अपने ही वर्ग के 4 प्रत्याशी चुनेंगे। दूसरे चुनाव में दलितों के साथ सामान्य वर्ग के मतदाता भी भाग लेंगे और बहुमत से इन चार में से एक को चुनेंगे।

गांधी जी ने अपने आमरण अनशन में केवल दलितों के पृथक् निर्वाचन क्षेत्र का विरोधकर निहितार्थ में मुसलमानों और अन्य समुदायों के पृथक् निर्वाचन क्षेत्र पर स्वीकृति की मुहर लगा दी थी। नेहरू ने गांधी जी के अनशन के इस पहलू पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी—

“मुझे उनसे (गांधी जी से) कोफ़्त होने लगी, ख़ासकर एक गौण विषय को अपने अंतिम बलिदान के लिए चुनने के कारण। हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ समय के लिए ही सही, बड़े मुद्दे हाशिये पर नहीं चले जायेंगे? क्या उनके द्वारा फ़ौरी लक्ष्य पा जाने की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी कि जो उपलब्ध हुआ है, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए? और क्या उनका कार्य सरकार द्वारा प्रस्तावित आम साम्प्रदायिक अवार्ड को पहचान दिलाने और कुछ हद तक स्वीकार करने से नहीं जुड़ा है? क्या यह असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुरूप था? इतने बलिदान और वीरतापूर्ण उद्यम के बाद, क्या हमारा अभियान महत्वहीनता की ओर नहीं झुक रहा था? मैं एक राजनीतिक प्रश्न पर उनकी धार्मिक और भावुक पहल को लेकर असंतुष्ट था। वे यहाँ तक संकेत देते थे कि ईश्वर ने ही अनशन की तिथि तय की थी। कितना बुरा उदाहरण है! {जवाहरलाल नेहरू ऑन गांधी (सिलेक्शन फ़्रॉम राइटिंग्स एंड स्पीचेज़), न्यू यार्क, जॉन डे कंपनी, पृ. 72-73)}।

वाम धड़े के प्रबल विरोध के बावजूद कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया। पांच राज्यों—यू पी, बिहार, मद्रास प्रेज़िडेंसी, उड़ीसा और मध्य प्रांत–में पूर्ण बहुमत से जीती, बम्बई प्रेज़ीडेंसी में बहुमत के लिए ज़रूरी 88 में से केवल दो सीटें कम मिलीं और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बंगाल, तथा आसाम में अकेली सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जैसा कि अनुमान था, इन प्रांतों में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पर जीते हुए प्रत्याशियों का दबाव बढ़ गया। लेकिन सरकार बनाने के प्रश्न पर वामधड़े ने फिर विरोध किया। जिन-जिन प्रांतों में काग्रेस जीती थी, उनकी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों की राय मँगाई गई। युक्त प्रांत की कमेटी ने ज़िला कांग्रेस कमेटियों से राय माँगी। 28 ज़िलों की कमेटियों ने सरकार बनाने का सुझाव दिया, 10 ने विरोध किया। 7 मार्च 1937 को सम्पन्न यू पी प्रांतीय कमीटी की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस और यू पी कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष नेहरू ने कहा—‘एक ओर तो हम 1935 के विधान को साम्राज्यवादी बताकर उसका विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार में घुसकर उसकी साम्राज्यवादी मंशा पूरी करें? प्रांतीय शासन का वही ढाँचा, वही गवर्नर, उसकी वही शक्तियाँ और वही नौकरशाही। केंद्र सरकार गवर्नर की मारफ़त हमसे जो चाहेगी, करायेगी और हम जनता के लिए लड़ने के बजाय, उसे दबाने के औज़ार बन जायेंगे…संसदीय काम के चोचलों में फँस जायेंगे, देश की आज़ादी को भूल जायेंगे, जनता की ग़रीबी को भूल जायेंगे।‘ ख़ूब तालियाँ बजीं और यू पी प्रांतीय कांग्रेस कमीटी में सरकार बनाने का प्रस्ताव 41 के मुक़ाबले 71 मतों से गिर गया। 16 मार्च 1937 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमीटी की बैठक दिल्ली में हुई। जैसा कि गांधी जी चाहते थे, कांग्रेस का निर्णय हो गया कि उन प्रांतों में सरकार बनेगी जिनमे प्रांत की विधान सभा में कांग्रेस दल का नेता ‘सार्वजनिक रूप से’ संतुष्ट हो जाये कि वहाँ का गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। इस पर नेहरू का बयान द्रष्टव्य है—“मैंने सरकार बनाने का लगातार विरोध किया लेकिन महात्मा गांधी की इच्छा के सम्मान में और कांग्रेस की एकता के लिये मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ क्योंकि नये संविधान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिये गांधी जी और कांग्रेस की एकता दोनों ज़रूरी हैं।“

प्रांतों में सरकारों का गठन वाइसराय लिनलिथगो की प्रतिष्ठा का विषय था। घनश्याम दास बिड़ला वाइसरॉय और गांधी जी के बीच बिचौलिये का काम कर रहे थे। ए आई सी सी में बाएँ बाज़ू वालों को दबाकर ‘सार्वजनिक रूप से संतुष्ट’ होने का जो तिलिस्म गढ़ा गया था, बिड़ला ने उससे ख़ुश होकर लिनलिथगो के व्यक्तिगत सचिव को लिख दिया–यह दायें बाज़ूवालों की बहुत बड़ी जीत है और अब सरकारें बनने का रास्ता साफ़ हो गया है। लेकिन गवर्नरों की विशेष शक्तियों के प्रयोग को लेकर दाएँ बाज़ूवालों ने जो कयास लगाया था, लिनलिथगो उससे घबरा गये थे। ख़ासकर उन्हें कांग्रेस मैनीफ़ेस्टो के अनुरूप सारे राजनीतिक बंदियों को एकबारगी छोड़ देने के परिणाम की चिंता सता रही थी। हड़बड़ाकर उन्होंने एक बयान दे डाला—हम ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकते कि गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करेंगे ही नहीं। ‘सार्वजनिक संतुष्टि’ का नक़ली परदा इस बयान से खुल गया। मामला थोड़ा लम्बा खिंच गया। पर सभी सम्बंधित लोग जानते थे कि अंतत: होगा वही जो गांधी जी की मंशा थी और जो लिनलिथगो की मंशा के अनुरूप थी।

पहली अप्रैल 1937 तक नई सरकारों को कार्यभार ग्रहण करना था। वाइसरॉय की ओर से गवर्नरों द्वारा विशेष शक्तियों का प्रयोग न करने का स्पष्ट आश्वासन नहीं आया तो कांग्रेस ने उस दिन नये विधान के विरोध में हड़ताल कर दी। वाइसराय ने चिढ़कर सभी गवर्नरों को वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावनायें तलाशने का आदेश दे दिया। बम्बई प्रेज़ीडेंसी के गवर्नर लॉर्ड बाबोई (Brabourne) ने सतारा के प्रभावशाली स्वतंत्र सदस्य ख़ान बहादुर धनजीशा कूपर को अल्पमत की अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुलाया और उन्हें समर्थन देने के लिए तिलकवादी ‘जनतांत्रिक स्वराज पार्टी’ के मुखिया जमनादास मेहता से गुज़ारिश की। मेहता पिछले कई सालों से (तिलक के क़रीबी रहे) सावरकर की पूर्ण मुक्ति के लिए आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने सरकार बनाने में कूपर को सहयोग देने के लिये सावरकर को नज़रबंदी से मुक्त करने की शर्त रखी। गवर्नर ने उत्तम आचरण की शर्त पर सावरकर की रिहाई के लिए पूरा प्रयास करने का वादा किया। मेहता ने तुरंत जवाब दिया, स्वयं महामहिम गवर्नर और स्पीकर सहित विधानमंडल के सभी सदस्य, बल्कि सभी स्वतंत्र नागरिक उत्तम आचरण के अधीन ही अपनी-अपनी जगह कार्यरत हैं। बात गवर्नर की समझ में आ गई। बम्बई-लंदन, बम्बई-शिमला के बीच टेलीफ़ोन खड़कने लगे। आख़िर सावरकर 10 मई 1937 को नज़रबंदी से बिना शर्त रिहा कर दिये गये। जमनादास मेहता इसे अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानते थे।

[22 जून को वाइसरय का बयान आया—ब्रिटिश सरकार की सचमुच इच्छा है कि 1935 के विधान को क्रियान्वित करने में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। एक पखवाड़े के भीतर कांग्रेस की केंद्रीय कार्य-समिति ने सम्बंधित प्रांतों की कार्यसमितियों को लिख दिया—यद्यपि वाइसरॉय का आश्वासन संतोषजनक नहीं है, स्थिति को देखते हुए यह विश्वास करना लाज़मी है कि गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करना आसान नहीं होगा। और मध्य जुलाई तक युक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत व मद्रास में धड़ाधड़ कांग्रेस मंत्रिमंडल बन बये। बम्बई में कांग्रेस विधायक दल के नेता को लेकर के एफ़ नरीमन और बी जी खेर के बीच खींचतान के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ। अंतत: 19 जुलाई 1937 को बी जे खेर ने बम्बई प्रेज़ीडेंसी के बहुमत-प्राप्त प्रथम ‘प्रधानमंत्री’ के रूप में शपथ ली।]

18 जून 1937 को रत्नागिरि के प्रतिष्ठित नागरिकों की ओर से सावरकर की रिहाई पर एक स्वागत-सभा आयोजित हुई। इसमें ‘बलवंत’ के संपादक मोरोपंत जोशी, साहित्यकार और क़ानूनविद् वी जे शेट्ये, एस एस भिडे, रावबहादुर पारुलेकर तथा अन्य ने भाग लिया। रत्नागिरि के नागरिकों की ओर से सौहार्द और स्नेह के प्रतीक-स्वरूप उन्हें एक प्रशस्ति पत्र तथा 501 रुपये भेंट किए गये। सावरकर को एहसास था, राजनीतिक प्रतिबंध हट जाने के कारण अब कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल उन्हें जोड़ना चाहेंगे। उन्होंने अपना रुख़ स्पष्ट कर दिया:

“मैंने हमेशा जो कहा, वही किया और अलोकप्रिय रहा। आज जब मैं अस्पृश्यता-उन्मूलन के लिए आवाज़ उठाता हूँ तो वैसा ही विरोध दिखता है जैसा युवावस्था में स्वतंत्रता की बात करने पर दिखता था। मैंने विरोध की परवाह न कर हमेशा वही किया जिसे ठीक समझा। मैं जिस भी दल के साथ जाऊं, कभी हिंदू विषय को नहीं छोड़ूँगा। मैं हिंदुओं का मित्र ही नहीं, उनका पुत्र भी हूँ। अत: मैं तब तक कांग्रेस से नहीं जुड़ूँगा जब तक वह मौजूदा विकृत मुस्लिम-तुष्टीकरण की राजनीति में संलग्न है।“ (बालाराव सावरकर, हिंदू महासभा पर्व, पृ. 3)।

रत्नागिरी छोड़ने के पहले उन्होंने पश्चिमी महाराष्ट्र का व्यापक दौरा किया। इसके दौरान एक विडंबना के तहत जहाँ उन्हें विशाल जन-समूह का अपार स्नेह मिला, वहीं उनके अस्पृश्यता-निवारण और अंतर्जातीय-सहभोज जैसे कार्यक्रमों के कारण रुढ़िवादी हिंदुओं तथा मुस्लिम-तुष्टीकरण के विरोध के लिए युवा कांग्रेसियों के काले झंडों का भी सामना करना पड़ा।

……………

(क्रमश:)

[नोट—विषय जनमानस में विवादास्पद है। यथासंभव श्रम और निष्ठा से अर्जित तथ्यों में त्रुटि हो सकती है। साक्ष्य के साथ इंगित करें तो कृपा होगी।]