देवांशु झा : प्रेमचंद के बहाने.. झूठे मानवतावाद का गायन…

इस सत्य से कोई मना नहीं कर सकता कि गांधीवादी और मार्क्सवादी दृष्टि ने भारतीय साहित्य का परम अहित किया। लगभग दो पीढ़ी पूरी तरह उस सोच से आक्रान्त रही। आश्चर्य की बात यह भी है कि उन दो पीढ़ियों ने भारतीय समाज में अदृष्टपूर्व उथल-पुथल भी देखा। प्रचंड सांप्रदायिकता और नरसंहार देखने झेलने के बाद भी वह झूठे मानवतावाद का गायन करती रही। उसने पलट कर तो नहीं ही देखा, अपने वर्तमान का भी सत्यनिष्ठ आकलन नहीं किया।इसी गांधीवादी दृष्टि के कारण अधिकांश कवि-लेखक नेहरू के मोह से बंधे रहे। यह विचित्र सा सत्य है कि दो-चार अपवादों को छोड़कर सबने गंगा-जमुनी तहजीब के तराने गाए। भारतीय इतिहास के रक्तरंजित इतिहास, उसके दुर्दांत संघर्ष, बलिदान, ध्वंस को लगभग भुला दिया। और अपने समय के विकराल संकट को भी देखने से मना कर दिया। आंखें मूंद ही लीं।

प्रेमचंद या किसी भी अन्य साहित्यकार की निर्मम आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर वे देवता हैं तब भी आलोचना से परे नहीं हैं। और साहित्यकार देवता नहीं होते!– यह मेरा स्पष्ट मत है। कोई लेखक अच्छा या बुरा मनुष्य हो सकता है। कोई बहुत अच्छा मनुष्य भी हो सकता है। लेकिन अच्छा मनुष्य है भी तो उसका अच्छा होना अच्छे और महान साहित्य की गारंटी नहीं देता। प्रेमचंद मानव जीवन या हमारे समाज का भावप्रवण चित्रण करते थे। गद्य की भाषा को उन्होंने बदल कर रख दिया–जिस पर अलग से गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए कि उस बदल दी गई भाषा ने हिन्दी को अपनी प्राणवंत पारम्परिकता, सातत्य की संस्कृति और स्मृति से कितना विलगाया? वे प्रसाद के कटु आलोचक इसलिए भी थे कि प्रसाद की हिन्दू चेतना प्रखर थी और उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ तत्सम। क्या प्रेमचंद जिस भाषा में लिखते थे वह हिन्दी की सर्वस्वीकृत मानक भाषा हो गई थी? भाषा तो परम्परा से आती है। अभ्यास अध्ययन से गढ़ी जाती है। स्मृति से जीवंत होती है। और अंततः वह लेखक का अपना चुनाव है।

प्रसाद को क्लिष्ट कहकर खारिज करने वालों के लिए मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। प्रसाद गंभीर अध्ययन और मनन की मांग करते हैं। उन्हें पढ़ना प्रेमचंद को पढ़ना नहीं है।अब अगर कोई यह कहे कि प्रसाद जो कठिन भाषा में कहते थे, वही बात प्रेमचंद हिन्दुस्तानी जबान में कह जाते थे तो इस कथन पर केवल हंसा जा सकता है। मेरी समझ से प्रसाद की भाषा को कठिन कहने वाले लोग आत्मनिर्वासित हैं। क्या पंत की भाषा सरल थी? निराला सरल थे? अज्ञेय की सभी बड़ी कविताएं संस्कृत के साथ-साथ देशज बोली बानी के ऐसे शब्दों से भरी पड़ी हैं, जिन्हें समझने के लिए प्रेमचंदीय सरलता के आग्रहियों को शब्दकोश की आवश्यकता पड़ सकती है। स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने खुद को उस जबां से जोड़ लिया जिसमें उनकी शुरुआती शिक्षा-दीक्षा हुई। वह भारतीय संस्कृति या इतिहास के गंभीर अध्येता तो थे नहीं। यह बड़े गंभीर विमर्श का विषय है कि कथित रूप से आधुनिक हिन्दी का सबसे बड़ा गद्यकार भाषायी स्मृति से पूरी तरह उखड़ा हुआ है। उसकी भाषायी चेतना एक तरह से उस स्मृति का अनादर ही करती है।

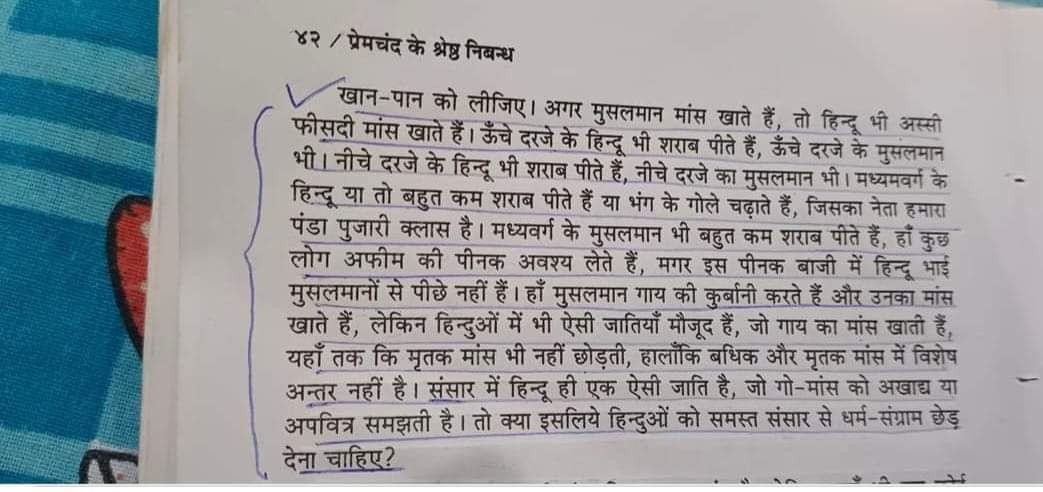

उन्होंने अपने समय के समाज को अपनी दृष्टि से देखा। उनमें मनोविज्ञान खूब है। पकी हुई नजर भी है, दुख पीड़ा, प्रेम मनुष्यता भी है। लेकिन क्या वह तत्कालीन समाज की जटिलताओं को गहनता से देख पाते हैं? क्या उनकी दृष्टि एकांगी नहीं है? वह अत्यंत असंतुलित होकर देखते विचारते हैं। वह हिन्दू समाज पर तो निर्मम प्रहार करते हैं किन्तु इस्लाम पर लगभग चुप रह जाते हैं। पूर्व के प्रति कोई कृतज्ञता का भाव उनमें नहीं है। वह इस बात को लगभग गैरजरूरी मानते हैं कि साहित्य में परम्पराबोध भी होना चाहिए। बल्कि वह उस पर हंसते हैं। इसीलिए वह प्रसाद से बार-बार कहते हैं कि अरे, यह क्या लिखते हैं आप! प्रेमचंद की हिन्दी साहित्य पर बड़ी प्रभुता है। यह प्रभुता वैसी ही है जैसा गांधी नेहरूवियन आइडियोलॉजी का डॉमिनेंस रहा है। जिसका खोल अब निर्ममता से उतर रहा। अब खोल उतर रहा तो आप उसे नकार नहीं सकते। आप यह नहीं कह सकते कि पहले सभी विद्वान थे, अब सभी मूर्ख हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप संघी कहकर उसे निरस्त कर दें। आप ठहर कर विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा।